救命センターブログ

新潟ドクターヘリ2号機

救命センターブログ

トラクター、コンバインの悲惨な事故

救命センターブログ

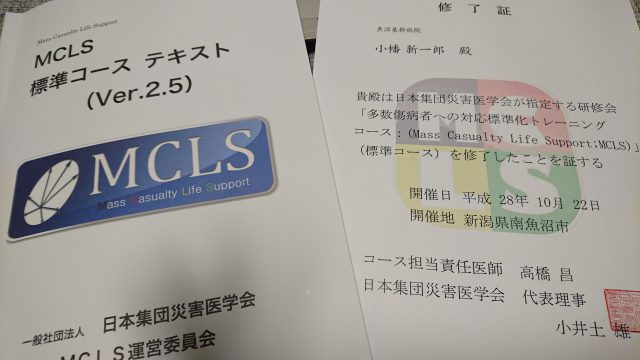

MCLSを受講してきました

救命センターブログ

柿の木外傷

救命センターブログ

停電検査

救命センターブログ

火災・避難訓練

救命センターブログ

東北ブロックDMAT実働参集訓練

救命センターブログ

あわてず安全農作業

救命センターブログ

夏もおわり

救命センターブログ

初めてのメディカルラリー

救命センターブログ

地域のイベント。住民とふれあえた鮎祭り。

救命センターブログ

JPTEC

救命センターブログ

英語トレーニングプログラム~救急編~

救命センターブログ

勉強会に参加して ~振り返りと、反省と。~

救命センターブログ

災害研修のこと

救命センターブログ

第1回うおぬまメディカルラリー開催で、さらなるチーム力アップ

救命センターブログ

救命センター新人看護師奮闘記 ~激動の1年を振り返る~

救命センターブログ

感染性胃腸炎が流行してきています!!

救命センターブログ

私が魚沼基幹病院救命センターにいる理由

救命センターブログ

こどもの発熱

連絡先を知りたい

連絡先を知りたい  診療スケジュールを見たい

診療スケジュールを見たい  行き方を知りたい

行き方を知りたい  救急外来を受診したい

救急外来を受診したい  これからご入院される方へ

これからご入院される方へ  里帰り出産について知りたい

里帰り出産について知りたい  患者さんを紹介したい

患者さんを紹介したい