救命センターブログ

新人看護師研修「急変対応シミュレーション」

救命センターブログ

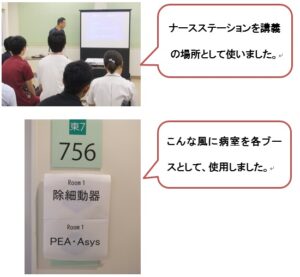

苗場プリンスホテル 救命講習

救命センターブログ

10/24-27 日本救急医学会総会・学術集会にて演題発表

救命センターブログ

2017年11月17日 トンネル訓練

救命センターブログ

人工呼吸器班の活動(VAP予防につなげる)

救命センターブログ

第3回魚沼メディカルラリー開催

救命センターブログ

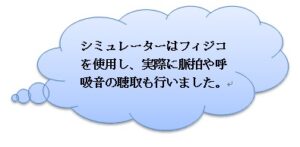

シミュレーション研修開始

救命センターブログ

チーム医療について

救命センターブログ

当院の新人教育

救命センターブログ

早期離床は治療の一環

救命センターブログ

急変対応シミュレーション 院内研修を開催

救命センターブログ

救命救急センター 学習会を開催しました。

救命センターブログ

7/23 生ビール&鮎まつりにブース出店

救命センターブログ

7月15日(土) 当院主催ICLSを開催

救命センターブログ

業務ワーキングのご紹介

救命センターブログ

日本DMAT隊員養成研修に参加してきました!

救命センターブログ

2017 救命センターは変わる!

救命センターブログ

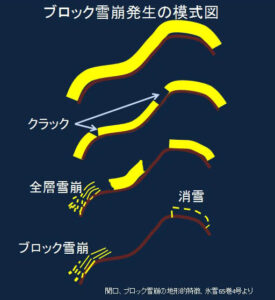

忘れてはならない魚沼地域の災害 浅草岳雪崩事故

救命センターブログ

初めまして、家族看護班です。

救命センターブログ

第8回南魚沼グルメマラソン “絶好のランニング日和”

連絡先を知りたい

連絡先を知りたい  診療スケジュールを見たい

診療スケジュールを見たい  行き方を知りたい

行き方を知りたい  救急外来を受診したい

救急外来を受診したい  これからご入院される方へ

これからご入院される方へ  里帰り出産について知りたい

里帰り出産について知りたい  患者さんを紹介したい

患者さんを紹介したい