救命センターブログ

院内ICLSコースに参加して

救命センターブログ

苗場プリンスホテルでの講習会に参加して

救命センターブログ

祝 内閣総理大臣表彰とグッドデザイン賞

救命センターブログ

11月16日 旅客船事故対応訓練

救命センターブログ

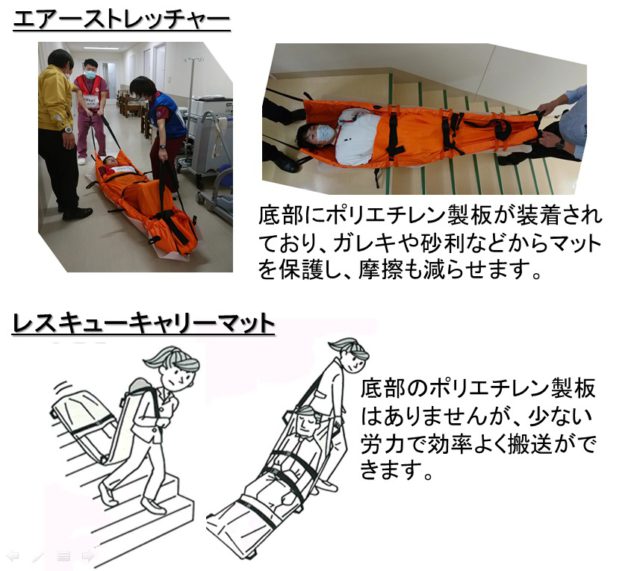

キーワードは“引きずる”

救命センターブログ

新潟DMAT隊員養成研修に参加!

救命センターブログ

湯沢町スキー場安全対策連絡協議会に出席してきました

救命センターブログ

祝 日本一危険な交差点に信号機がついた!

救命センターブログ

マラソン大会の救護班としてボランティア活動を行いました!

救命センターブログ

がんばれ、根尾昂選手!

救命センターブログ

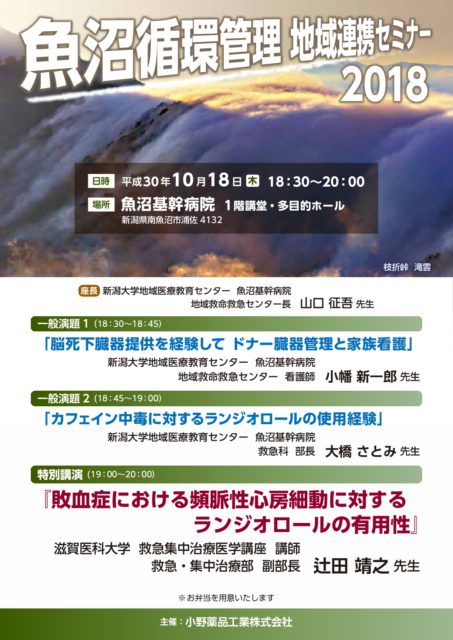

魚沼循環管理セミナーが開催されました

救命センターブログ

10月6日~7日 DMAT参集訓練に参加してきました!

救命センターブログ

魚沼市消防本部より救急自動車をいただきました

救命センターブログ

雪下ろし転落事故防止キャンペーン

救命センターブログ

8月30日 脳死下臓器提供学習会開催

救命センターブログ

患者急変!どう対応する? ~急変シミュレーションPart1~

救命センターブログ

グルメマラソンの救護活動について

救命センターブログ

~平成30年度年度救命センター始動~

救命センターブログ

同期3人での最終シミュレーション研修

救命センターブログ

3月9日 1年間のあゆみ

連絡先を知りたい

連絡先を知りたい  診療スケジュールを見たい

診療スケジュールを見たい  行き方を知りたい

行き方を知りたい  救急外来を受診したい

救急外来を受診したい  これからご入院される方へ

これからご入院される方へ  里帰り出産について知りたい

里帰り出産について知りたい  患者さんを紹介したい

患者さんを紹介したい